Mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Universitas Riau tentu memberi kesan yang menarik sehingga layak untuk diketahui publik. Kisah dan kesan yang ditimbulkannya dapat dijadikan sebagai motivasi, inspirasi, dan referensi spirit. Apa saja kah itu?

Ada banyak kisah menarik, mulai dari berhadapan dengan dosen yang punya berbagai macam karakter, teman-teman PPG yang unik, iklim Kota Pekanbaru yang panas, makanan-makanan khas atau jajanan yang telah membuat kuliah pagi sampai sore menjadi tidak menjemukan; alpukat kocok, es doger, ayam ojo lali, dan tahu pedas, sampai ke suasana asrama.

Kali ini saya cukup menceritakan tentang suasana asrama saja, karena memang ini yang paling berkesan setelah makanan-makanan enak di Pekanbaru tentunya.

Asrama PPG-SM3T berlokasi di Panam, Pekanbaru. Tepat di belakang Hotel Mona. Fasilitasnya lumayan oke karena airnya melimpah ruah. Saya sangat mensyukuri itu karena mengingat ketersediaan air di lokasi pengabdian satu tahun sebelumnya; ketersediaan air di lokasi pengabdian harus menunggu datangnya air hujan. Mandi pun harus berhemat, cukup tiga gayung saja; satu gayung untuk membasahkan tubuh, dan dua gayung untuk membersihkan busa-busa sabun di tubuh.

_______________

Kami berada dalam satu ruangan dengan jumlah 32 orang. Ruangan itu didesain dengan warna serba putih. Dinding putih, kasur putih, bantal putih, selimut putih, dan cahaya lampu yang sangat putih. Ada satu televisi kecil di sudut ruangan. Gambarnya kabur dan suaranya tersendat-sendat, tergantung cuaca.

Namun, ada sesuatu yang menurutku agak aneh. Channel Indosiar menjadi satu-satunya channel yang paling kuat bertahan. Walaupun hujan deras disertai suara petir yang memekakkan telinga, diperparah dengan angin kencang yang menakutkan, channel Indosiar tetap menghasilkan tayangan yang jernih dan suara yang jelas.

Sepertinya kita harus belajar dari Indosiar untuk menghadapi kehidupan yang keras ini.

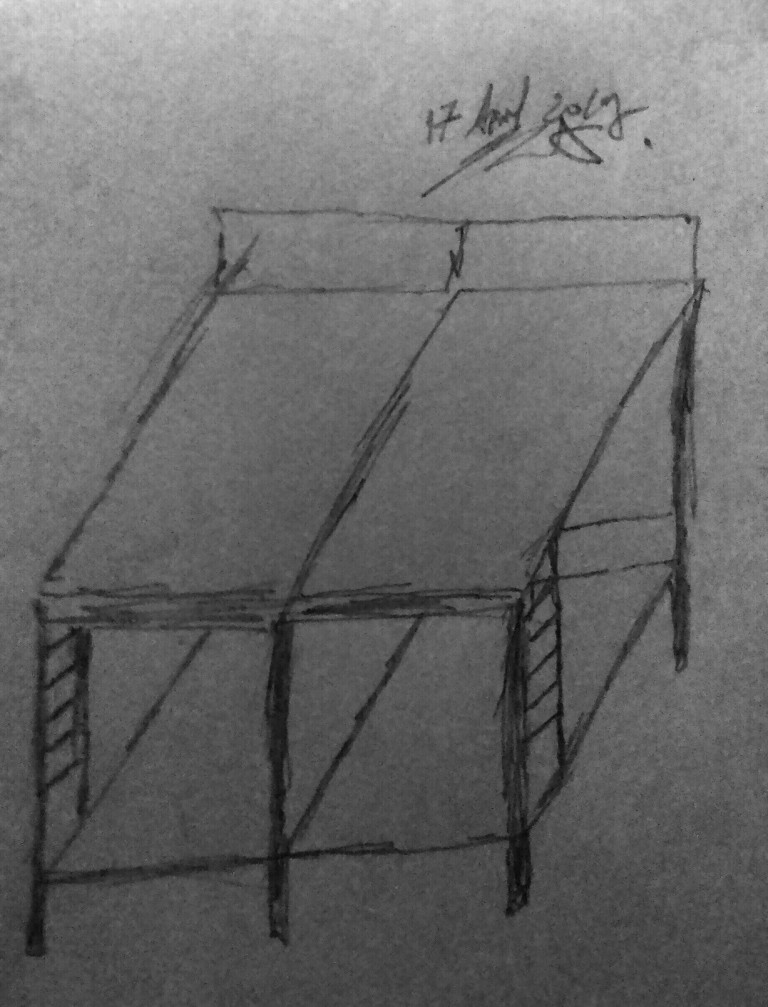

Ada enam belas ranjang bertingkat. Untuk menghemat ruangan, dua kasur bertingkat didempetkan menjadi sepasang. Harapan saya adalah punya kasur di bawah saja karena saya fobia ketinggian. Ya, sebelumnya saya pernah punya pengalaman pahit. Berlagak memanjat pohon jambu, saat sudah berada di atas, saya langsung panik melihat keadaan di bawah. Akibatnya saya ambruk dan mengalami trauma. Sungguh kisah masa lalu yang menyedihkan.

_____________

Saat saya hendak memilih ranjang terbaik untuk ditempati selama satu tahun ke depan, ternyata hanya ada tersisa satu ranjang yaitu ranjang atas. Saya melihat pinggiran ranjangnya tidak punya pembatas. Keadaan itu membuatku bergidik.

Waduh, rasane pengen ngomong sama yang dapat ranjang bawah, “Wes, gantian. Saya maunya di bawah.”

Tapi kok gak etis, ya? Apalagi belum terlalu kenal dengan dia. Takutnya saya dituduh menzalimi. Kesannya malah jadi seperti kisah sinetron khas Indonesia, di mana saya berperan jadi orang jahatnya; dengan mata mendelik-delik dan wajah di-zoom berkali-kali. Auto-drama.

Untuk menghindari peran jahat tersebut, saya pasrah menerima kenyataan untuk tidur di ranjang atas. Sebagai orang yang baru pertama kali merasakan sensasi tidur di ranjang atas, jantungku dag dig dug ser.Berbagai macam pertanyaan pun muncul.

Bagaimana kalau saya jatuh menggelinding ke bawah?

Apakah ini akhir hidupku?

Ampuni dosaku ya, Tuhan!

Saya berusaha menjejakkan kaki di anak tangga pertama. Ada lima anak tangga yang harus dilalui agar bisa sampai ke ranjang tingkat atas. Jarak lantai ke anak tangga pertama lumayan jauh. Berbeda dengan jarak anak tangga kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang jaraknya hanya sejengkal. Keadaan itu membuatku harus mengangkang selebar-lebarnya, persis kaki kodok yang bisa memanjang dan memendek secara alamiah.

Anak tangga pertama berhasil kunaiki. Saya melihat ke bawah, trauma masa lalu kembali menghantui. Saya berusaha menepisnya dengan menguatkan diri sendiri.

Kamu kuat,

Kamu pernah naik pesawat kecil dengan guncangan hebat dari Tarakan menuju Nunukan.

Kamu pernah naik speed boat di perairan Kalimantan Utara yang terkenal dengan buaya-buaya besarnya.

Kamu bahkan pernah melihat buaya besar khas Kalimantan.

Kamu juga pernah berhadapan dengan siswa nge-lem.

Sampai saat ini, jujur, saya masih bingung menimbang, manakah yang lebih berbahaya; berhadapan dengan buaya besar atau berhadapan dengan siswa nge-lem?

Baiklah. Saya memang kuat dan berani.

Parahnya, sisi jiwa lemahku memberontak dengan berbisik, “Eh, tapi kan kamu takut dengan kecoak terbang.”

Mendengar itu, perlahan keberanianku mulai menyusut.

________

Saya berhasil sampai di ranjang atas. Kulihat sekeliling, semua teman-teman asrama tampak sibuk berbenah diri. Memperbaiki dan merapikan baju di dalam koper untuk dimasukkan ke dalam lemari.

Lemarinya hanya 20 buah. Sementara kami berjumlah 32 orang. Saya adalah salah satu yang tidak kebagian lemari karena kalah cepat. Akhirnya baju di koper tetap di dalam koper. Koper kujadikan sebagai lemari darurat untuk satu tahun ke depan.

Setelah usaha maksimal untuk sampai di ranjang atas, rasa lelah pun muncul. Saya memutuskan untuk rebahan. Tiba-tiba mataku menyipit kala melihat langit-langit ruangan. Aduh, posisi lampu neon terlalu dekat dengan mata. Itu terlalu silau. Namun, saya tidak berniat untuk protes karena saya sadar bahwa keinginan pribadi belum tentu sama dengan keinginan 31 orang teman yang lain dalam satu ruangan itu. Saya mengubah arah tidur dengan cara menyamping agar cahaya lampu tidak terlalu menusuk mata. Ternyata di sebelah kiriku, tepat di sisi ranjang sudah ada penghuninya. Dia menyamping juga. Mungkin dia juga terganggu dengan silau cahaya lampu neon. Kami saling berhadap-hadapan.

“Hai,” sapanya sembari tersenyum lebar.

“Hai juga,” ujarku dengan senyum yang tidak kalah lebarnya.

Saya bertanya padanya, “Sudah pernah menggunakan ranjang bertingkat seperti ini?”. Saya berharap, andaikan dia sudah pernah menggunakan ranjang bertingkat, dia bisa mengajariku tips dan trik agar bisa dengan nyaman tidur di ranjang atas.

Dia menggeleng. Kemudian menanyakanku hal yang sama. Pada akhirnya kami berdua sama-sama tahu dengan ketakutan kami yang sama, yaitu takut tidur di ranjang atas. Menyedihkan sekali.

Asumsi-asumsi negatif dari saya dan dia mulai bermunculan, saling mengaitkan, dan saling menguatkan.

“Bagaimana kalau kita tidur,”

“Kemudian kita lupa bahwa kita tidur di ranjang atas,”

“Lalu kita menggelinding ke bawah,”

Saya dan dia saling bersahut-sahutan.”

“Mati gak tuh?”

“Gak akan mati. Ketinggiannya cuma dua meter,”

“Paling banter patah tulang.”

“Kalau patah tulang bagusnya berobat ke dukun atau dokter?”

“Dukun lebih pro,” sarannya.

Malam harinya, saya dan dia tidak bisa tidur. Kami berdua takut menggelinding. Saya menahan napas ketika terjadi guncangan di ranjang. Ranjang ini sungguh rawan sekali, jika teman yang tidur di bawah bergerak sedikit saja, guncangan di atas terasa begitu hebat. Orang seperti saya, yang tidak terbiasa, akan menganggap guncangan itu sebagai tanda akhir zaman. Sangat menakutkan.

Namun, peristiwa yang menguras emosi itu hanya untuk satu malam saja. Malam berikutnya sampai malam-malam lainnya hingga satu tahun selanjutnya, kami berdua sudah menguasai medan ranjang. Bebas menggeliat. Melompat-lompat di ranjang, bahkan latihan menari tari Aceh untuk persiapan perayaan hari Kartini, kami lakukan di atas ranjang. Tidak ada lagi ketakutan menggelinding. Semuanya sudah pudar.

Saya bahkan sudah bisa melakukan sesuatu yang baru, satu akrobat, yaitu rebahan dengan sebelah tubuh di tepi ranjang, dan sebelah tubuh lainnya mengawang di udara.

Saya mengadaptasi seni perang Sun Zi.

Jika Anda mengenali diri anda dan medan ranjang Anda, maka Anda tidak akan takut menggelinding.